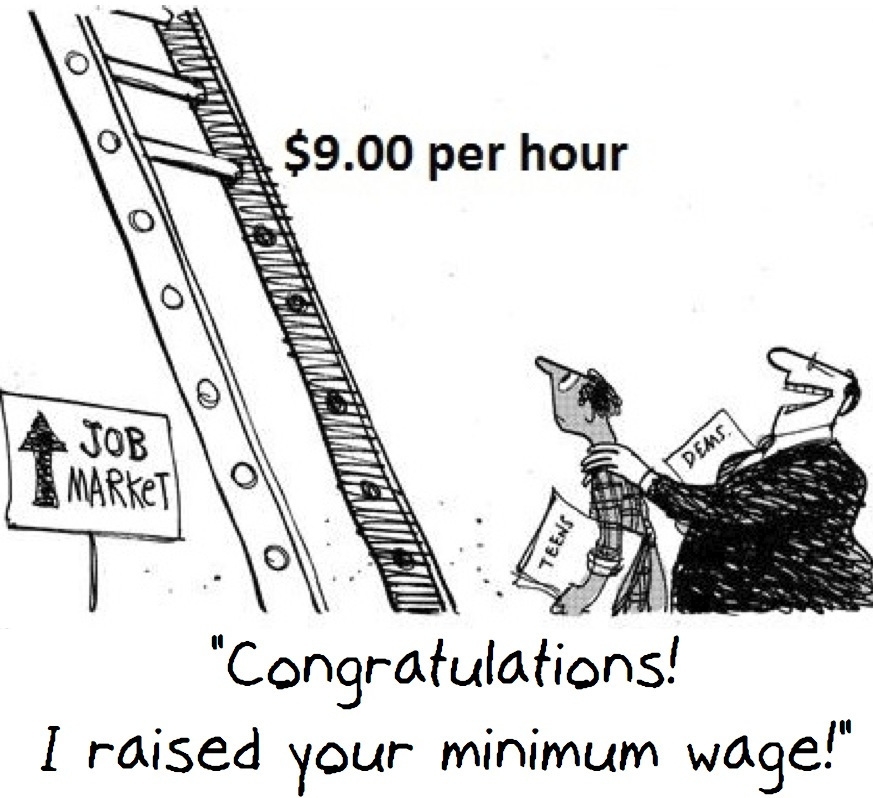

Nach dem Scheitern der Initiative 1:12 steht das nächste soziale Umbauprojekt an, die Mindestlohn-Initiative. Die Initiative wird zurzeit in den Räten behandelt. In der klassischen Sichtweise erhöht ein Mindeslohn künstlich den Preis der Arbeit, was die Nachfrage nach Arbeitnehmern reduziert, also die Arbeitslosigkeit steigen lässt. Unter gewissen Annahmen kann ein Mindeslohn aber sowohl Beschäftigung als auch Löhne steigen lassen. Die genauen Beschäftigungseffekte eines Mindestlohns sind also nach wie vor unklar. Ob diese generelle Aussage auch für einen europaweit einmalig hohen Mindestlohn von CHF 22 pro Stunde gilt, dürfte allerdings fraglich sein.

Das grosse soziale Umbauprojekt "Mindestlohn" ist jedoch gar nicht so revolutionär, wie es scheint. Viele Gesamtarbeitsverträge sehen heute Mindestlöhne vor. Diese Gesamtarbeitsverträge können allgemeinverbindlich erklärt werden. Sie sind dann durch alle Arbeitgeber der Branche zwingend zu befolgen. Werden in einer Branche die orts-, berufs- oder branchenüblichen Löhne und Arbeitszeiten wiederholt in missbräuchlicher Weise unterboten, so besteht die Möglichkeit einer erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung. Besteht ein solches "Lohndumping" und liegt kein Gesamtarbeitsvertrag mit Bestimmungen über Mindestlöhne vor, der allgemein verbindlich erklärt werden kann, so kann ein Normalarbeitsvertrag erlassen werden, der differenzierte Mindestlöhne vorsieht.

Gemäss der Botschaft des Bundesrates zu der Mindestlohn-Initiative (S. 1228 ff.) sind 50% der Arbeitsverhältnisse durch Gesamtarbeitsverträge geregelt. Die meisten dieser Gesamtarbeitsverträge sehen verbindliche Mindestlöhne vor. Ein Viertel der Arbeitsverhältnisse ist durch allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge geregelt, deren Bestimmungen nicht unterboten werden dürfen.

Es bestehen entsprechend schon heute Instrumente, die nach Branchen und Regionen differenzierte Lösungen für Tieflohnbereiche erlauben. Die meisten dieser Instrumente kommen unter Mitwirkung der Sozialpartner zum Einsatz. Wieso ein zentral gesteuerter, undifferenzierter Mindestlohn diesen Instrumenten überlegen sein sollte, haben die Initianten bisher nicht darlegen können. Der von der Initiative angestrebte Umbau des Arbeitsmarktes und seiner sozialpartnerschaftlich geschaffenen Strukturen ist daher, so zumindest meine Auffassung, weder sachgerecht noch erforderlich.

Art. 110a (neu) Schutz der Löhne

1 Bund und Kantone treffen Massnahmen zum Schutz der Löhne auf dem Arbeitsmarkt.

2 Sie fördern zu diesem Zweck insbesondere die Festlegung von orts-, berufs- und branchenüblichen Mindestlöhnen in Gesamtarbeitsverträgen und deren Einhaltung.

3 Der Bund legt einen gesetzlichen Mindestlohn fest. Dieser gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als zwingende Lohnuntergrenze. Der Bund kann für besondere Arbeitsverhältnisse Ausnahmeregelungen erlassen.

4 Der gesetzliche Mindestlohn wird regelmässig an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst, mindestens aber im Ausmass des Rentenindexes der Alters- und Hinterlassenenversicherung.

5 Die Ausnahmeregelungen und die Anpassungen des gesetzlichen Mindestlohnes an die Lohn- und Preisentwicklung werden unter Mitwirkung der Sozialpartner erlassen.

6 Die Kantone können zwingende Zuschläge auf den gesetzlichen Mindestlohn festlegen.

Art. 197 Ziff. 84 (neu)

8. Übergangsbestimmung zu Art. 110a (Schutz der Löhne)

1 Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 22 Franken pro Stunde. Bei der Inkraftsetzung von Artikel 110a wird die seit dem Jahr 2011 aufgelaufene Lohn- und Preisentwicklung nach Artikel 110a Absatz 4 hinzugerechnet.

2 Die Kantone bezeichnen die Behörde, die für den Vollzug des gesetzlichen Mindestlohnes verantwortlich ist.

3 Der Bundesrat setzt Artikel 110a spätestens drei Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände in Kraft.

4 Falls innert dieser Frist kein Ausführungsgesetz in Kraft gesetzt wird, erlässt der Bundesrat unter Mitwirkung der Sozialpartner die nötigen Ausführungsbestimmungen auf dem Verordnungsweg.