In verschiedenen Märkten sind die rechtlichen Rahmenbedingungen von einer derart grossen Komplexität und Dynamik geprägt, dass vor allem kleinere und mittlere Marktteilnehmer überfordert werden. Die Anpassung an sich ständig ändernde Rahmenbedingungen und die vorausschauende Berücksichtigung zukünftiger Rechtsentwicklungen in das unternehmerische Handeln von heute bindet gerade bei diesen kleineren Marktteilnehmern überproportional Ressourcen.

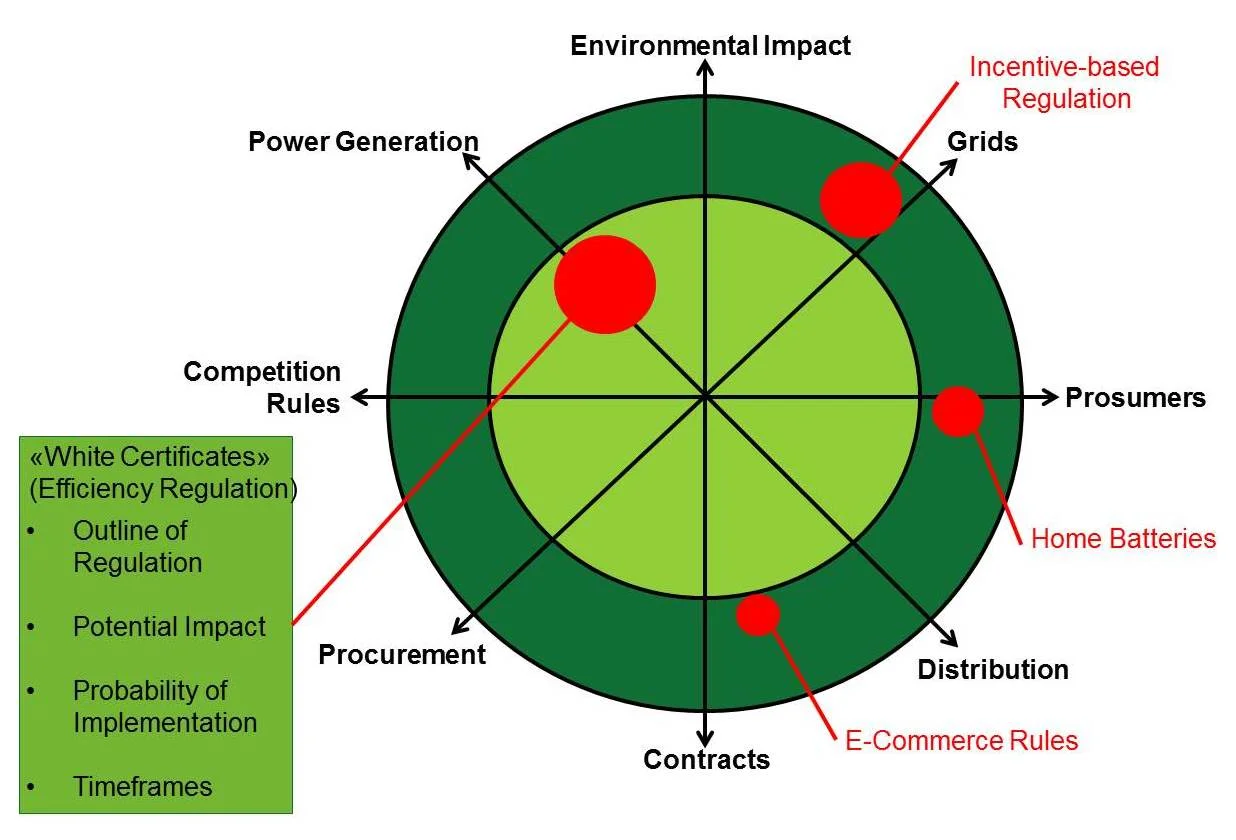

Eines unserer ersten Projekte im Rahmen des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Energieforschung und des HSG-Centers for Energy Innovation, Governance and Investment ist die Erstellung eines monatlichen Regulierungsradars, der zukünftige Rechtsentwicklungen erfasst und dynamisch verfolgt. Mit unseren Partnern aus der Praxis - insbesondere der Stadt St.Gallen - werden wir versuchen, die Entwicklungen in ihren Auswirkungen auf Energieunternehmen abzuschätzen und allenfalls weitere Handlungsstrategien zu entwickeln. Das Projekt soll vor allem Energieversorger auf kommunaler und regionaler Ebene in die Lage versetzen, sich auch proaktiv in Regulierungsprozesse einzubringen und ihren unternehmerischen Handlungsspielraum zu schützen.

Das Projekt soll in der zweiten Jahreshälfte 2014 umgesetzt werden und wurde gestern zum Auftakt des 5. St.Galler Forums für das Management Erneuerbarer Energien vorgestellt. Bei Interesse an diesem Projekt stehe ich gerne als Kontaktperson zur Verfügung.

![By Roland zh (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1400056112648-YDS6NLTLI0U7NYLGB57W/image-asset.jpeg)

![By Web2012 [CC-BY-SA-2.5, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/51470f2fe4b0b35e942df713/1399475167055-RTRJN6B1A7VM2UMYC2BV/image-asset.jpeg)