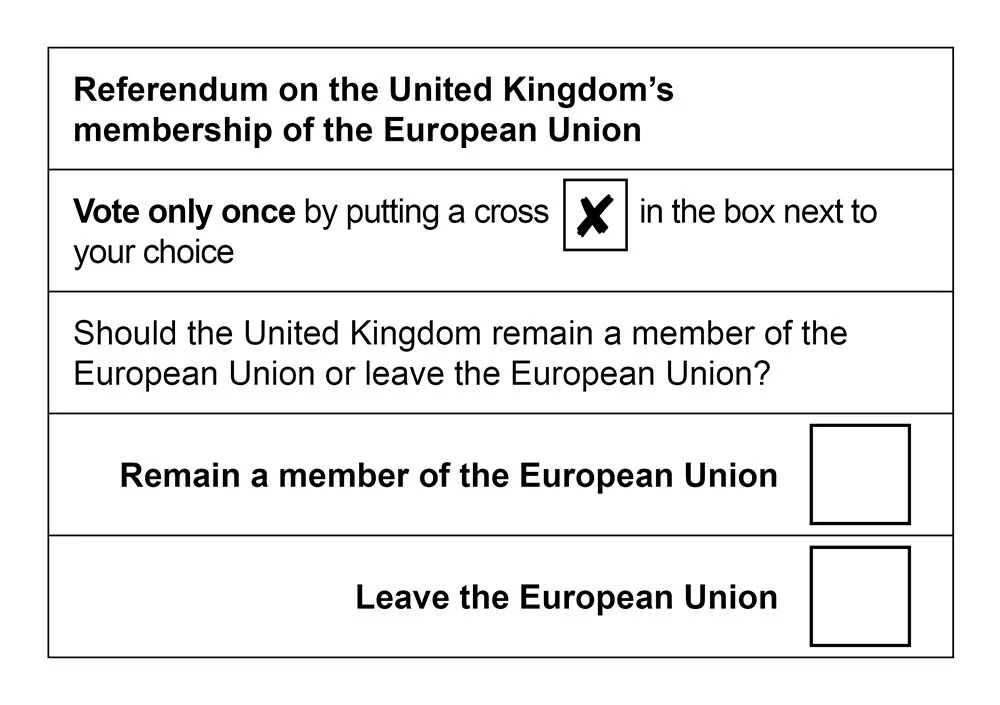

Eine Mehrheit der Briten - sprich der Engländer und Waliser - will den "Brexit". Das Ergebnis ist knapp und das Land in mehrfacher Hinsicht gespalten. Die Auswirkungen des Austritts sind unklar, wie auch, was überhaupt ein "Leave" bedeutet. Umso überraschender ist es, dass die Briten sich tatsächlich für einen Austritt aus der Europäischen Union entschieden haben.

Unterstellt man den involvierten Staatsführern, dass sie nun hoffentlich persönliche Animositäten auf die Seite schieben und eine an der Sache ausgerichtete Politik betreiben können, so wird Grossbritannien auch nach einem "Austritt" mit Europa verbunden bleiben. Das Arbeiten mit Drohszenarien schürt hier unnötig Ängste ("ein Exempel statuieren") und war hoffentlich nur Teil des politischen Kalküls (Daily Mirror gestern: "Don't take a leap into the dark... vote REMAIN today"). Die Unsicherheit über die Zukunft hätte an sich die Chancen der Befürworter des Status Quo stärken sollen.

Bei der "europäischen Frage" sind in ganz Europa Parallelen auszumachen. Über das gesamte Spektrum der etablierten Regierungsparteien zieht sich grundsätzlich ein Konsens des "Pro Europa". Wer Europa als primär wirtschaftliches Integrationsprojekt und damit dem politischen Ziel einer "ever closer union" skeptisch gegenüber steht, kann diese differenzierte Präferenz in Wahlen kaum äussern. Die Strategie von David Cameron, sich einmalig und ad hoc einen besseren "Deal" zu sichern, war vor diesem Hintergrund von vornherein unglaubwürdig; vielmehr hätte er die europäischen Fragen basierend auf einer langfristig angelegten europapolitischen Strategie angehen sollen. Das Fehlen ausdifferenzierter europapolitischer Positionen schafft Raum für populistische Parteien, meist am rechten Rand des Spektrums, welche die Europäische Union in allen Facetten ablehnen. Diese Entwicklung ist nicht nur mit Blick auf den politischen Diskurs bedauerlich. Wie sich nun zeigt, ist das Denken in "Pro/Contra" auch eine ungewisse Wette darauf, dass sich in jedem Mitgliedstaat der Union langfristig eine proeuropäische Mehrheit an der Macht halten kann. Dies ist jedoch nun sehr unsicher.

Was sind die Lektionen daraus für die Schweiz? Die Parteien spalten sich hierzulande nicht mehr in zwei Lager "Pro" und "Contra" EU, sondern in zwei Lager "Pro" und "Contra" Bilaterale. Was die bilateralen Verträge angeht, müssen auch die Schweizer Stimmbürger bald schwierige Fragen beantworten. Vor dem Hintergrund, dass die bilateralen Verträge breite Unterstützung, ein Beitritt zur EU aber mehrheitlich abgelehnt wird, ist die Suche nach einem "grand bargain" bei den Bilateralen ein gefährliches Spiel. Würde ein weitreichendes institutionelles Abkommen mit einer verfassungsfernen Lösung für die Zuwanderung und gleichzeitig einem Erhalt der bilateralen Verträge verknüpft, erscheint der Ausgang einer solchen Abstimmung keineswegs als gewiss. Wer weiss schon, wie die Schweizerinnen und Schweizer entscheiden, wenn sie - wie gestern die Briten - mit einem "Alles oder Nichts"-Paket konfrontiert werden?

St.Gallen, 24. Juni 2016